园林长廊诗意厚重,见证历史与文化,体现人文自然融合。它不是简单的过道,而是文化载体,让人体验历史艺术。如今,长廊智慧应用于校园,延续文化传承,成为连接知识成长的重要空间。每一段廊道有主题深意,教育融入学生每一步。

在校园的版图里,走廊不再是匆匆路过的过道,它还可以是孩子挥毫泼墨的艺术角,课间翻阅书本的小天地,温暖特殊孩子心灵的港湾。文化肌理融入设计细节,育人理念藏进转角风景,一条普通的走廊化身开放教育空间,让成长的每一步都有文化温度。

在很多人印象里,走廊只是从教室到操场、从办公室到图书馆的过渡空间,但在如今的校园设计中,它早已被赋予更丰富的空间意义。说到底,校园文化走廊的核心,是以学生为中心——让空间服务于成长,让每一步行走都成为一次教育的体验。

把学校的办学理念、特色文化“挂”在墙上、“摆”在角落,让学生每天都能触摸到文化的脉搏。

无论是学生的美术作品、学科成果,还是手写的书法、创意的拼图,都能在这里找到展示的空间,让每个孩子都能看见自己的光芒。

摆上几张软椅、几排书架,或是留一块可以涂鸦的墙面,让学生课间能放下课本,在轻松的氛围里充电、交流。

没有千篇一律的标准模板,只有贴合学校特质与学生需求的定制化表达。校园文化走廊的核心是以学生为中心,这份理念在不同学段、不同类型的学校里,衍生出了截然不同却同样动人的设计形态,我们逐一巡游这4个的走廊设计案例,看它们如何把“育人”藏进每一处细节里。

艺术即生活,空间即教材。走进这所小学的艺术走廊,就像闯入了一个充满童真的艺术世界。

提取海洋意象,用蓝白渐变波浪形造型串联空间,内嵌学生作品展示槽;入口以“艺术天地”发光字点睛,淡粉、浅黄圆形色块柔化边界,营造艺术从墙面流淌出来的灵动氛围。

波浪形态打破传统展板的刻板,让作品如生长的珊瑚持续更新。孩子路过时,会不自觉寻找自己的画作,或畅想下一次创作,被看见的成就感,驱动着创作欲不断萌芽。

摒弃厚重画框,改用浅灰金属网格承载作品。传统书画小品和儿童创意画交错悬挂,形成古今对话的视觉韵律;网格的开放性,让作品可随时替换,适配孩子们日新月异的创作节奏。

稚嫩笔触与水墨意境相遇,孩子会好奇 毛笔怎么画出山水的层次,或发现我的画和古人的画都能讲故事。传统美学和童真创意平等对话,审美力与文化认同感悄悄深处纸条。

以现代书院场景再造为理念,萃取传统书院“格物、致知、游艺”的精神,用木质格栅、中式灯影、书画屏风,构建静读、可研习、可交流的文化空间。

顶部木质格栅 复刻传统书院漏窗借影 之妙,阳光穿透格栅,在地面投下错落的几何光斑;中式宫灯式吊灯点缀着水墨图案,与墙面米黄底色交融,恍若古画里的书院晨读场景;既强化空间韵律,又暗合书香致远的育人期许。

踏入这方空间,格栅的光影、吊灯的晕染、书法的侵染,共同编织出文化仪式感”。喧闹的课间自动降速,奔跑的脚步不自觉放轻,文化敬畏心在潜移默化中生根 。

走廊尽头,仿古书画屏风围合半私密空间:水墨花鸟挂画旁,摆着明式雕花书桌与圆凳,砚台、宣纸、笔架成组陈列,还原文房雅趣;桌面预留书写区,既方便老师示范,也允许学生即兴创作。

当老师提笔蘸墨时,围观的学生成为文化传承的参与者:他们好奇笔锋为何要藏,模仿墨色浓淡怎么调,师生间的笔墨互动,将书法艺术变成校园美学,文化传承在围观 —好奇—尝试的流转中蓬勃生长。

没有复杂的设计,却满是让人安心的温暖,是孩子们的心灵避风港。

黄白绿撞色的小房子,围合出半私密空间 ,给感官敏感的孩子被包裹的安全感,又通过半开放的设计打破封闭焦虑。

小房子的围合像被亲人拥抱感觉,软包的回弹触感,成了孩子捏捏就能泄愤的情绪出口,曾经因焦虑捶墙的孩子,发现按软包会温柔回应,逐渐学会用触觉替代攻击。

地面黄色盲道+防滑纹引导方向,墙面设计连续木质扶手贴合手部;拼图吊顶以颜色区分空间;加入颗粒红砖、凹凸积木、柔韧软包,这些小心思都不是为了外在美感,是把特殊教育的沉重用设计化作理解。

盲道是不迷路的承诺,扶手像可抓的手,色彩分区是记忆点——这些细节不是施舍,而是平等的尊重,让他们从容掌控空间,走出自己的色彩人生。

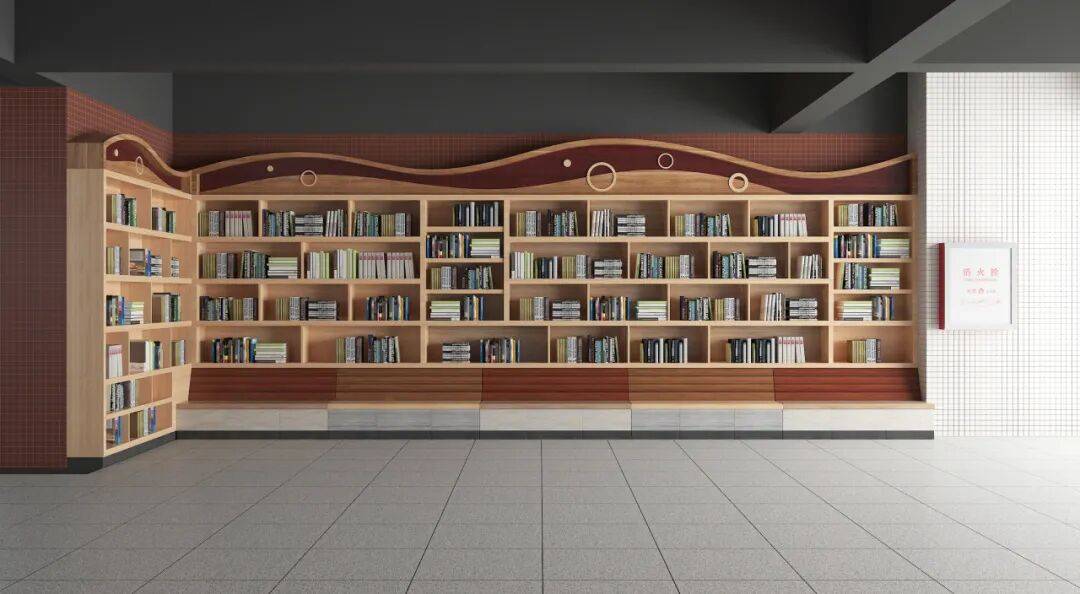

这条阅读走廊两侧的墙面上,从地面到天花板都做了书架,没有刻意的设计感,却用最舒服的方式,让看书变成课间最自然的选择。

消解教室与图书馆的物理边界,提取岭南满洲窗的彩璃元素,结合红砖的厚重质感,在走廊搭起休闲阅读区,既保留教室的日常可达性,又赋予图书馆的文化沉浸感,让从教室到阅读的过渡自然无痕。

彩璃过滤后的柔和光线,配合红砖立柱围合的半私密阅读角,让学生下课后能自然延续课堂思维,把课间碎片时间化为阅读延伸时刻,不自觉接触到更广泛的文化知识点,实现认知的潜移默化拓展。

作为校园文化策划者,我们常思考:校园里不存在无用的空间,只有待激活的土壤,我们把它翻一翻,就能长出新的育人可能。好的校园文化走廊,不用多华丽复杂,只要能让孩子在路过时停下脚步,能让他们看到自己的作品,能让他们感受到文化的魅力,能让他们在疲惫时找到一个放松的角落,它就完成了育人的使命。

就像古长廊承载着历史与诗意,如今的校园走廊,也承载着每一所学校的初心与期待——让每一步行走都有文化相伴,让每一次停留都有成长发生。这,就是校园文化走廊最动人的意义。

撰稿 | 吴婷茵

责编 | 舒小勇

图片版权归原作者所有 转载请注明出处

粤求新是专注于教育文化空间系统构建的创新服务品牌,创立于2001年。我们以学术研究为基础,整合空间美学与教育理念,提供从文化战略到工程施工的全周期服务。秉承”淬文华、炼精品、铸名校”理念,公司团队深入挖掘学校文化,致力打造独特的校园品牌,推动校园文化从抽象理念向具象场景的转化,塑造有教育意义的文化标识。粤求新未来将继续深化教育空间文化研究,以场景化思维推动校园空间升级,为教育发展构建可持续的文化生态。目前,已为广大附中、广铁一中、广州六中、广州外国语、广州二中等岭南名校提供专业服务,建设成果赢得教育主管部门和行业同仁的高度认可。