蓬生麻中,不扶自直。

——《荀子·劝学》

真正的教育从不是在高台宣讲中完成,而是如空气般浸润、如草木般生长。当校园的每一块砖石、每一处光影、每一段故事都成为无声的“师者”,教育便超越了课堂的边界,在时光的褶皱里酿出生命的芬芳。

#01

·· 境教之道 ··

当校园成为“会呼吸”的生命体

在清华大学大礼堂前,”行胜于言”的日晷历经百年风雨依然熠熠生辉。这方寸之间的石刻不仅是时间的见证者,更是清华精神的具象化身。这种“以物载道、以境化人”的教育智慧,正是中国传统文化中”境教”思想的现代回响。从说教走向熏陶,从灌输转向浸润,传统文化的生命能量正在新时代校园文化建设中焕发新的生机。

图片来源:清华大学官网宣传资料www.tsinghua.edu.cn

#02

·· 四维方法论 ··

“文、景、境、育” 重构校园文化

在二十余年深耕校园文化建设的实践中,我们始终被一个问题叩击:如何让传统文化真正“活”在青少年的呼吸之间?

粤求新案例,转载请注明出处。

当我们踏上生物园的石子路,亲手划过教室窗棂上的玻璃纹路,或是静静看过连廊柱子投下的影子随着时间移动时,这些实实在在的体验慢慢让我们明白教育的真正意义,是藏在充满人文气息的校园环境里,在我们的互动中自然生长。

正是这份追问,促使我们提炼出 “文、景、境、育” 四维校园文化建设体系。这套方法论不仅体现了 “人与环境双向互动” 的深层思考,更承载着让传统文化在现代校园中落地生根的重要使命 。它既像规划蓝图,指导我们如何构建有文化温度的育人空间;又如同植物生长的根系,将千年文明养分融入当代教育的土壤。

···

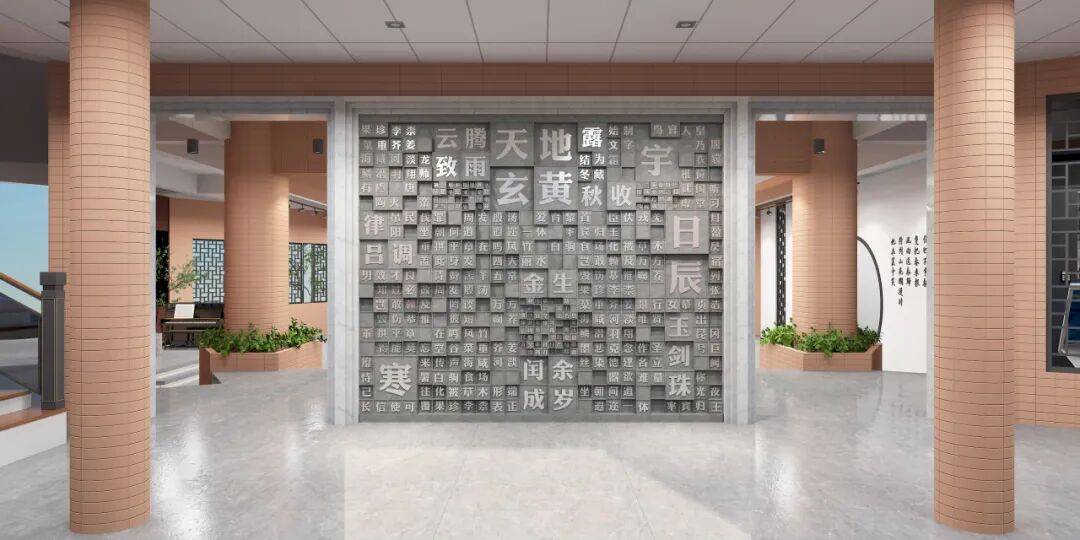

文为脉:以千年文脉铸魂

从孔子“有教无类”到朱子“循序渐进”的教学观,粤求新始终倡导以经典传统文化作为校园文化建设始终的根基,深植“革故鼎新”“道法自然”等核心思想理念,将经典诵读、非遗体验融入日常,让学生在琅琅书声中,触摸文明基因。

粤求新案例,转载请注明出处。

粤求新案例,转载请注明出处。

···

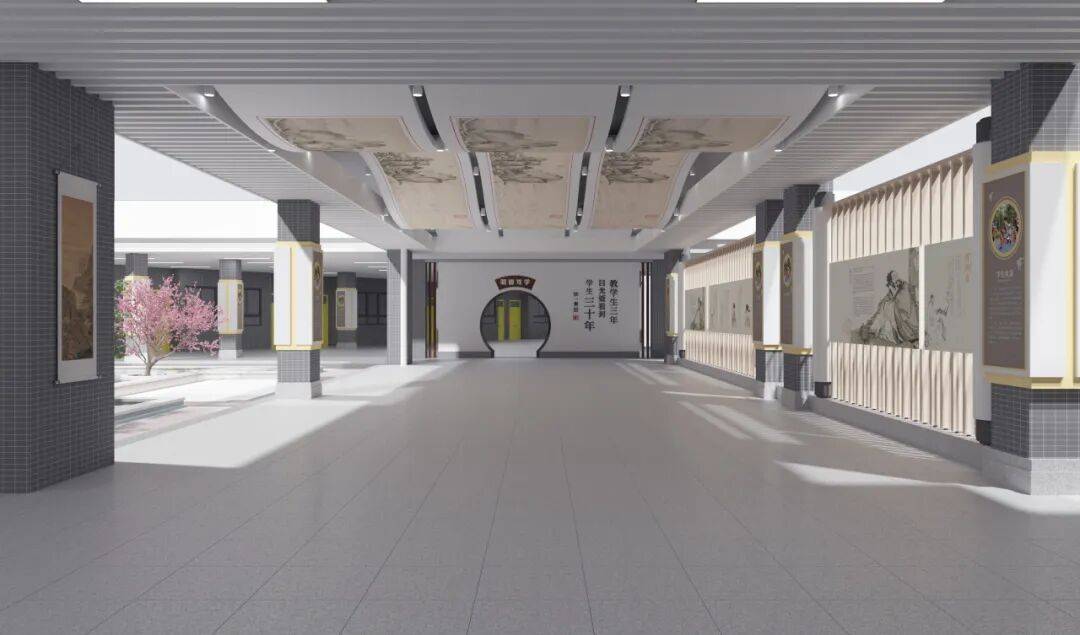

景作骨:让建筑成为凝固的史诗

借鉴造园艺术“师法自然”的美学思想,我们主张以低成本、可持续的设计理念,将校园打造成“会说话”的文化景观。一亭一台可述说典故,一池一石可呈现哲思,让物质空间升华为精神图腾。

粤求新案例,转载请注明出处。

粤求新案例,转载请注明出处。

···

境化气:构建浸润式文化场域

“人创造环境,环境也创造人”,我们通过有温度的环境设计,让校训精神化作可感知的春风细雨。能随时取阅的图书角,贴满学生作品的绘画室,教育不再是标语口号,而成了孩子们呼吸着的文化空气。

粤求新案例,转载请注明出处。

粤求新案例,转载请注明出处。

···

育成魂:从熏陶到内化的育人闭环

当学生于书法长廊提笔落墨,在节气花园观察草木枯荣,传统文化的种子便悄然生根。我们追求的不仅是“看见美”,更是“成为美”——让崇德向善的价值观,通过躬身践履升华为生命自觉。

粤求新案例,转载请注明出处。

粤求新案例,转载请注明出处。

#03

·· 造物哲学 ··

让每个角落都成为教育诗篇

当历史的年轮与青春的脚步在校园相遇,我们聚焦于 “在地性” 和 “教育性” 的共生,使建筑构件成为可参与的教学模块,它如一本立体的教科书,让学生感受历史底蕴与文化魅力,在百年榕树垂须间,在领袖偶像雕塑旁,回荡着千年文明的韵律。

粤求新案例,转载请注明出处。

粤求新案例,转载请注明出处。

粤求新案例,转载请注明出处。

此刻,当我们凝视这些各具特色的校园空间,是否也该思考:在全球化浪潮中,如何守护独具中华优秀传统的教育空间?当标准化建设成为趋势,怎样让每所学校都能绽放独特的文化芳华?

求新互动

校园里某个角落是否曾让您感受到文化的温度,是刻着校训的石碑,还是藏着故事的古树?评论区分享您的 “校园记忆坐标”,让我们共同寻找那些点亮青春的文化之光。

▼

-END-

撰稿 | 吴婷茵

责编 | 舒小勇

图片版权归原作者所有 转载请注明出处

联系方式

吴小姐 15323303587